【作者简介】李立国(1970-),男,山东滨州人,中国人民大学教育学院副院长,教授,博士生导师,从事高等教育理论与管理、西方教育思想史研究;张海生(1990-),男,安徽临泉人,中国人民大学教育学院博士研究生,重庆文理学院期刊社编辑,从事高等教育理论与管理、期刊编辑出版研究。

【摘要】从知识生产视角来看,大学由学科内部的知识生产到多学科、跨学科的交叉知识生产再到超学科的知识生产,决定了大学治理模式由学者为主的学术治理到学术与行政合作的学校治理再到大学与政府、社会、市场等多主体合作的跨界治理的变迁。在跨界治理的秩序维度中,学者与学术仍是大学治理的核心主体,大学需保持合理的治理边界,同时政府、社会、市场应与大学建立有效的合作机制和工作环境,以真正促进知识创新。

【关键词】知识创新;大学治理;跨界治理

从诞生之日起,大学就是一个围绕知识而活动的场所。伯顿·克拉克认为,“只要高等教育仍然是正规的组织,它就是控制高深知识和方法的社会机构。……知识材料,尤其是高深的知识材料,处于任何高等教育系统的目的和实质的核心”[1]。知识的生产与创新、传授与传播、应用与转化是大学尤其是研究型大学的使命与职责。在大学发展的历史长河中,知识的含义与生产模式在不断变化,由此决定了大学创新与传播知识的变革,进而决定了大学内部的同一学科内部、不同学科之间、大学行政与学术之间和外部的大学与政府、社会、市场的不同关系维度以及由此决定的大学治理的变革逻辑与秩序维度。从知识生产视角来看,大学由学科内部的知识生产到多学科、跨学科的交叉知识生产再到超学科的知识生产的变革,决定了大学治理模式由学者为主的学术治理到学术与行政合作的学校治理再到大学与政府、社会、市场等多主体合作的跨界治理的变革。大学治理的主体日趋多元,跨界治理成为大学治理的新形态。在跨界治理的秩序维度中,最核心的仍然是知识生产与创新,学者与学术仍然是大学治理的核心主体。

一、知识生产方式变革导致知识生产主体的变迁

人类知识体系由最初的综合积累到逐步的分化,进而形成了专业化的学科体系和知识体系。大学在发展过程中,知识生产与创新由中世纪局限在单一学科内部到工业化时代的多学科、跨学科的交叉融合,并在原有学科基础上不断诞生新的学科与专业,进而形成了庞大的学科体系。到20世纪70年代,随着科学发展与技术进步,超学科的知识生产出现,并且已成为当下知识生产的重要方式。无论是交叉学科的概念和实践,还是超学科的知识生产,均对大学的知识生产产生了重要影响。

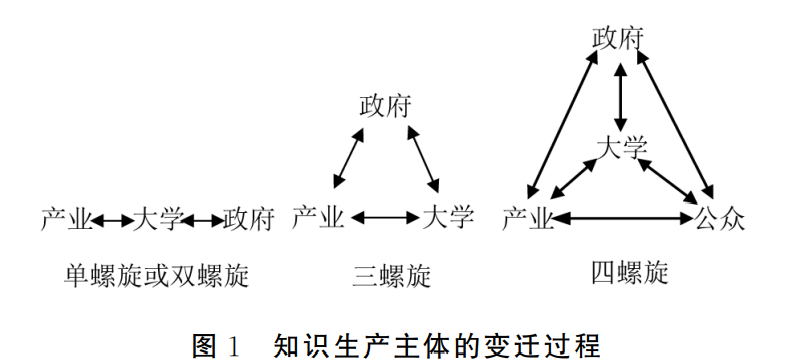

在工业化发展过程中,复杂的科技与经济社会问题需要多学科的合作与交叉。多学科研究是指不同学科对于同一问题,站在不同学科立场与视角分别进行独立研究,以求从多学科角度实现问题的解决以及知识的创新。交叉学科意味着超越单一学科的边界,从两门及两门以上的学科进行研究与创新。与多学科不同的是,参与交叉学科的学科不再是独立状态,而是实现了学科间的交叉融合。超学科是指科学与社会合作,超越学科、学术与学者的范畴,实现学术、大学与社会、政府、市场的合作,各个主体从不同维度参与知识生产与创新。从这个角度来看,交叉学科只是实现了学科之间的知识整合,突破了固有的学科界限,但实际上主体仍然局限于学术共同体内部;超学科的本质是科学与社会的合作,超越了学科与学术的范畴,实现了学术、学者与社会、非学术人员的共同参与,强调通过学术与社会的不同利益相关者的合作来解决复杂问题并促进知识的生产与创新。多学科、交叉学科尤其是超学科的出现,必然导致知识生产主体与生产方式的变革,即由知识生产模式1转向模式2[2],由纯基础研究的波尔象限转向巴斯德象限(应用引发的基础研究)和爱迪生象限(产业化的应用研究)[3],由此带来学科、学者、大学与政府、产业、社会之间关系的变迁,即由单向互动走向双向互动乃至多向互动,进而形成一个创新网络生态系统(见图1)。一方面,知识生产的主体越来越多元,由传统大学的教师个体转变为大学主导、社会参与,进而形成由大学与社会、市场、企业、公众共同组成的知识生产合作共同体/创新体;另一方面,知识生产的方式由封闭转向合作、由个体研究逐渐走向多主体协同创新,亦由大学的绝对主导地位(封闭式的)慢慢演化为大学主导、社会参与(半封闭半开放式的),再到多元利益主体的合作生产伙伴(开放式的合作共生)关系。其必然导致大学社会地位与角色的变迁,大学开始由社会的边缘走向社会的中心,由传统封闭的“象牙塔”转变为“服务站”,进而成为引领科技创新、区域发展、国家繁荣强盛乃至人类文明进步的“发动机”。由此,大学必须借由知识生产创新活动不断增强社会关联度、加强连通性以及提高学术生产力。[4]

在以知识为中心的创新活动中,大学的知识生产与创新越来越需要和外部加强合作,从驱动机制、组织机制、运行机制与评价机制的多维度促进和实现知识的创新。在现代社会中,知识不再只是对学者、大学具有意义的活动,知识创新开始被实业领导认为是可消费的,是一个与其他产业同等重要的活动。大学与政府、产业之间的合作关系更加密切,创新政策也不再是来自政府的单方指令,而逐渐成为大学、政府、产业、公众之间交互的结果。大学基于知识创新活动引领科技与经济发展,大学主动探索如何通过知识生产为经济社会发展服务。由此,不同领域的机构代表汇聚在一起,结合各自领域的创新元素,共同创建出一个新的组织——“大学-政府-产业”三螺旋区域创新体系。[5]在此区域创新体系中,当创业成为大学一项新的学术任务后,创业型大学就逐渐被视为区域创新体系乃至国家创新体系的重要组成部分,成为“经济发展的原动力”[6]和“大学-政府-产业-公众”四螺旋关系发展的驱动器。

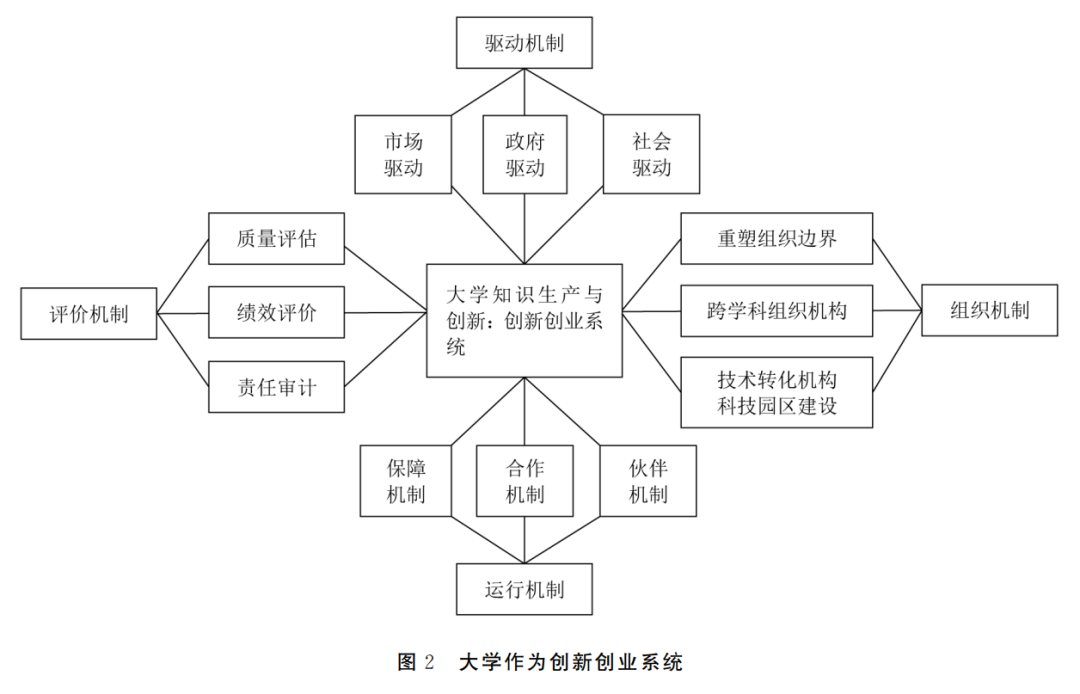

大学是一个具有复杂内部结构、制度和文化的庞大组织,其本身具有生态系统的特征,从这个角度来看,现代大学成为一个围绕知识创新而活动的创新创业生态系统(University-Based Entrepreneurship Ecosystems)。[7]该系统包括组织机制、运行机制、驱动机制和评价机制(见图2),其中,组织机制表现为重塑组织边界,加强“教学-科研-服务”的耦合与联结;知识生产不再由单一学科所掌控,而以问题情境和需求为导向,由交叉学科与超学科的组织机构进行协同创新;通过创建一批科技园区以及致力于知识资本化、技术产业化的技术转化机构,实现组织的有效运行。运行机制包括有效的保障机制、产学研多元合作机制和协同发展的合作伙伴机制。知识生产和创新不再仅由学科或个体“闲逸的好奇”所驱动,政府、社会和市场的力量会更多地参与大学的知识生产和创新过程中。比如,政府通过法律、政策与经费支持来决定哪些领域作为优先资助事项,市场通过技术变革和产业升级来促进大学学科专业结构和人才培养规格的调整,社会则通过扩大入学机会等加强大学与区域的互动和联系。质量评估、绩效评价和责任审计则构成该系统的评价机制。

二、知识生产主体的变迁导致大学治理模式的变革

大学在知识生产中地位和角色的变迁必然带来大学治理模式的变革,即由大学内部的学科治理到大学内部学术与行政合作的学校治理再到学术、大学与政府、社会、市场的多重互动关系而形成的复杂化网络治理。

1.学科中心的治理模式

学科中心的治理,亦称学者中心的治理,其治理主体是学者和教师。在此治理阶段,高等教育的规模还十分有限,大学与社会的界限十分清晰。大学作为“象牙塔”,是由志同道合的人员组成的行会组织,其成员有着极强的同质性,在共同的行业标准和规范下进行知识探索,知识的探索和传承方式是师傅带徒弟式的,年长的行会领袖的个体权威、经验与魅力在治理过程中起着非常重要的作用。因此,学科中心的治理模式实质上是一种学术科层制,学者围绕学科知识的生产与传承对大学进行治理。

在学科中心的治理模式中,政府通过法律政策以及财政经费支持大学的发展,大学在知识的生产和创新活动中占据绝对主导地位,并借由人才培养向区域进行知识输出、向市场进行技术转化、向社会提供人才资源,然而此时大学与区域、市场和社会之间的关系是单向度的。首先,在学科中心的治理实践中,学者和教师个体通过“闲逸的好奇”生产知识,并在学科内部进行传播与扩散,对于区域、国家、全球的发展诉求与战略要求并不那么关注。就本质而言,这种知识生产和输出方式并未与区域经济发展需求、国家战略需求乃至全球人类文明之间产生有效的互动。其次,在学者、教师与市场的关系中,大学通过单向度的技术转化向市场扩散自己的知识产品,而对于市场需要什么以及市场向何处发展,大学缺乏有效的应对。再次,政府通过法律、政策等手段保障大学的办学方向,并予以财政经费支持,大学则为政府培养人才。最后,大学与社会的关系也是单向度的,大学单向度地向社会提供服务,服务是大学作为知识生产、传播和应用场所自然而然产生的附属产品,而非知识生产的核心议题。

2.学校中心的治理模式

随着高等教育规模的不断扩大,大学与社会的界线日益模糊,大学与社会之间的互动日益增加,大学从“象牙塔”转变为向社会输送创新知识和创新人才的动力站[8],成为促进区域、国家创新发展的轴心机构。由此,无论是国家还是地方,抑或是社会和市场,均意识到大学知识创新活动的开展对经济社会发展的重要性,纷纷通过各种途径(包括直接的和间接的)介入高等教育的发展。由于大学与外界各利益主体之间的联系日益密切,学科中心的治理模式已很难适应这种变化,亟须有一支专业化、职业化的队伍来应对。因而,以校长为首的专业化和职业化的行政管理队伍就诞生了,大学治理在院校层面形成了学术权力与行政权力的二元分割和双重治理中心——由以往单一的学科中心的治理走向以学校行政与学术为中心的合作治理,且基本呈现行政权力不断扩张而学术权力不断弱化的发展趋势。

在学校中心的治理模式中,知识创新的主导者依然是大学,但大学不再是知识创新的唯一参与者,区域、政府、社会、市场等外部利益相关者也通过各种形式与大学的知识创新活动发生联系。在大学与区域、国家和全球的关系上,一方面,大学以区域、国家乃至全球的发展需求为导向办学,通过知识创新与区域发展、国家战略以及人类命运共同体相连接;另一方面,区域、国家和全球的创新需求也在不断重塑大学的教学科研体系,推动大学的教学科研由学科情境转向应用导向的创新情境。在大学与政府的关系上,政府通过法律政策、经费支持等方式,不断介入和干预大学的人才培养方向、规格、质量与目标,并通过政策规定、经费划拨、评估问责来引导大学人才培养结构的调整。在大学与市场的关系上,大学开始根据市场的需求来调整办学重心,而市场则通过对大学生产的知识进行技术转化和商业化来加强与大学的联系,从而实现大学与市场的双向互动。在大学与社会的关系上,大学通过人才培养和普及教育,提升民众的素质,社会通过为大学提供各种教学设施以达到大学为社会服务的目的。由此,大学与政府、大学与市场、大学与社会之间均形成了双向互动的关系,并借此进行动态调整。

3.知识中心的网络化治理模式

新一轮科技革命和产业革命加速了高等教育形态的变革。数字化、网络化、智能化成为当下政府治理、社会治理和基层组织治理关注的方向。大学治理也不例外,被打上了技术的印记,由此带来大学治理主体的更加多元,更多的利益相关者借由网络参与大学治理。大学与社会之间的界限逐渐消失,校城互动、校城融合更为频繁,传统大学治理中大学、政府、产业所形成的三螺旋,也逐渐演变为四螺旋,即在大学、政府、产业的基础上,社会公众也不断介入大学发展过程,成为问责大学办学效益和办学质量的新主体。由此,现代大学治理就形成了以知识为中心的网络化治理格局。

在知识中心的网络化治理中,大学与区域、国家、全球的关系更为密切、融通,与政府、市场、社会等相关利益主体之间的关系也更为复杂,由传统的单向/双向互动转变为多点交叉、相互融合的复杂网络共生关系。从本质上看,这是由问题流、知识流的发展演变带来的必然结果。人类社会的知识和经济深度融合,带来知识和经济的双重转型。“知识经济”的蓬勃发展,使得创新驱动发展成为国家的优先战略。由于现实社会中的问题流,单一学科的知识生产已经很难有效应对,跨学科乃至超学科的知识生产越来越受到重视。而基于任务导向、问题导向和需求导向的超学科研究日益成为创新活动的主要方式,知识生产和创新也由纯粹地追求真理转向直接服务于解决社会问题,“创新日益以组织或机构范围间的协作与合作为特征,创新活动需要大学、产业、政府乃至公众多方共同参与、协同作战”[9]。由此,现代大学的知识生产方式正在发生变化,知识生产的优先排序由基础科学、应用科学、技术知识转变为技术知识、应用科学、基础科学。高等教育由注重学术本位到更加重视社会本位,日益强调知识的应用价值,强调高等教育机构为社会发展作出的现实贡献;由注重知识生产到注重知识生产与应用并重,重视产学研相结合。这就使知识生产的大学中心模式被逐步打破,走向大学与企业、政府、研发机构等共同合作的知识创新中心模式。

随着科技与经济社会的发展,知识与技术创新活动的复杂性与融合性不断增加,关键基础知识与核心技术的突破一般需要跨越多个领域,作为依赖外部环境的资源输入型组织,大学建立创新合作共同体进行合作研究,协同创新成为知识创新发展的必然选择。所谓创新合作共同体,是指大学与企业、科研机构及其他有关社会机构跨界合作进行知识创新的生产模式。实践表明,大量基础知识与关键核心技术都是复杂的综合性问题,其突破并非单一的创新主体能够承担完成,组建创新合作共同体是提升大学知识创新能力、实现关键核心技术突破的有效组织形式。创新合作共同体由大学起主导作用,最终要构建起高效强大的知识创新生态体系,形成各创新主体相互协同的效应。可以说,越是核心知识与关键技术,越需要合作攻关。由代表知识创新发展趋势的大学联合各相关方组建创新合作共同体,成为知识创新融合的基本组织模式,是将知识供给与市场、社会需求紧密结合的创新形式,是兼具知识创新主体主导、市场社会需求与政府政策引导相互结合的新模式,有助于从组织系统与治理体系层面促进创新。而治理创新是形成创新合作共同体的关键,因而需要明晰创新合作共同体的治理机制,明确大学、科研机构、企业等创新主体在创新链条不同环节的功能定位,激发各主体的创新活力。

这种知识中心的网络治理模式,不仅注重内部行政管理队伍的专业化和职业化,还强调从外部引入管理技术,尤其注重新技术的运用。在治理方式上,它更多地呈现出一种非结构化的共同治理和合作治理;治理的中心始终围绕知识的生产、创新、应用与扩散的全过程;治理主体之间呈现明显的网络化合作共生关系,强调公众参与,注重知识的公共利益和公共福祉,并通过对知识本身的贡献度来分配各利益主体间的权责利。因此,知识中心的网络化治理本质上是一种新型的学术治理形态。

三、跨界治理:面向知识创新的大学治理新形态

在知识中心的网络化治理中,知识生产和创新的主体发生重大变化,知识生产和创新不再拘泥于单一学科领域或个体的“闲逸好奇”,而是转为问题导向和需求导向的知识生产和创新,政府、产业、市场、社会、研发机构等相关利益主体均参与其中,大学成为一个开放的知识创新体系,进而带来大学组织边界的扩张。但学术性作为大学组织的根本属性,从根本上决定了大学组织的边界并不是漫无边际的,而是存在一定的边界和范围。

1.跨界治理:大学治理的新形态

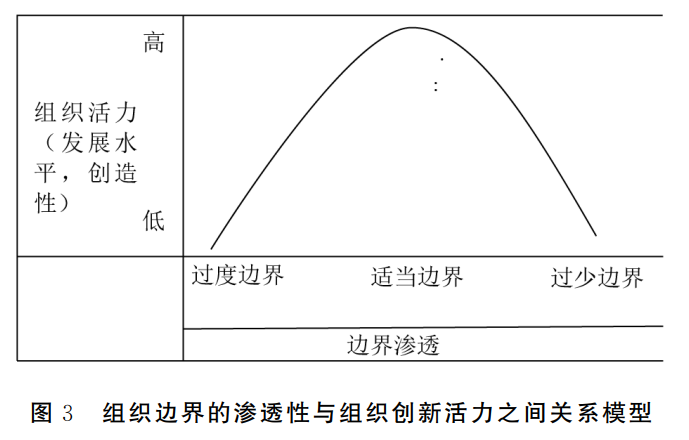

传统意义上的“界”多指地理意义上的界线划分,如两个地区分界的线,或不同事物的分界。然而,伴随信息化、数字化在高等教育领域的不断渗透,大学治理逐渐突破传统的组织边界,助推学科治理、学校治理走向知识中心的网络化治理。在这一过程中,大学治理主体的核心不再局限于教师、学生、行政管理人员等大学内部成员,而是突破了大学的内部治理结构层面,指向更为广泛的群体。大学跨越区域、层级、部门等界别限制,如不同行政区域的地理边界,大学与大学之间的界线,线上和线下的虚拟界线,大学与政府、市场、社会、企业、公众等之间的组织边界等,参与治理的跨界行动者在知识创新活动中达成共识,并采取协作行动,旨在实现共同目标——知识创新,增进公共利益。[10]然而,大学组织并不像政府组织、军事组织、社会组织或企业组织那样,学术性作为其本质属性,决定了大学组织边界必须保持在一定的适当范围内,既要开放,又要有一定的边界。组织边界既要将组织与周围环境分隔开来,又要将组织与周围环境之间连接起来,从而在组织自主性与环境适应性之间达至平衡。作为多元化治理主体的跨界行动者,只有在协作行动中不断提高自身跨越组织边界的能力,跨界治理行动才能得以实现。所以,只有不断提高组织对环境的适应性,跨界行动者才有望获得外部环境的支持而增强其存在和发展的合法性基础。然而,在平衡组织自主性与环境适应性的过程中,跨越组织边界既可能会创造和提高组织的自主性,也可能会有意或被迫削弱和降低组织的自主性。[11]从这个意义上看,大学治理领域的跨越组织边界意在强调在环境适应性与组织自主性之间保有一定的张力。事实上,组织边界的渗透性与组织活力(发展水平和创造性)之间存在着“倒U型”关系。当组织的边界渗透性适中时,才能更有效地激发组织的活力,提高组织的发展水平和创造性,相反,组织边界的渗透性无论是过强还是不足,都不利于组织活力的有效发挥(见图3),大学组织更是如此。在大学作为一个开放的创新创业系统的新格局下,大学组织与外部环境之间应保持适当的张力,将大学组织边界保持在适当位置,既要开放,又要保有一定的组织边界。也就是说,面向知识创新需求的大学治理,需要大学与政府、市场、社会、企业、公众等相关利益主体之间架构起更为紧密的松散耦合关系,如此方能有效激发大学组织的创新活力,提高大学组织的发展水平,提升大学组织的创新创造能力和效率。换言之,在外部环境的影响下,大学要保持相对的独立性和自主性,边界不能无限制向外部环境开放。大学组织的边界既要保持向政府、市场和社会开放,同时也要保持大学自身的封闭空间。事实上,大学既是一个开放组织,也是一个封闭组织,既是个社会服务站,同时也有“象牙塔”属性。[12]

有效的边界跨越能帮助大学整合组织的内外部资源。大学要具备吸收和整合资金、知识和新技术等资源的能力,包括促进资金来源的多元化能力,对不同资源的整合能力,对知识生产和创新活动的组织协调能力,对知识的应用和扩散能力,以及技术转化和商业化能力。面向知识创新需求的大学治理,并不是将大学完全商业化,而是借助大学围绕知识的传承与保存、整合教学和研究以及支持创新的网络关系,来推动大学治理机制体制的创新,进而使大学在国家创新发展战略中发挥越来越重要的作用。创新是不同主体与外部环境之间共同作用、相互影响的结果。大学作为知识创新的关键角色,要积极推进学科链对接产业链,主动融入区域和国家创新战略体系,通过“政产学研用”一体化,强化创新网络主体之间的联系。也就是说,大学作为边界跨越主导者或领导者,需要依赖自身跨越边界创新知识网络能力的提升,来整合组织的内外部资源;而且创新网络中的成员越多元,跨界行动者就越能多方位地整合相应的知识、资源和信息。因此,大学应不断拓展与政府、企业、社会等相关组织机构之间的互动合作,通过知识、信息、技术、人员、资金、政策等要素在创新网络中的频繁流动,提升大学创新发展的能力和活力。大学在成为推动企业创新、区域创新、国家创新重要支撑力量的同时,也应从创新网络中获取更多的发展机会、发展活力和发展动力。

2.跨界治理的主要特征与形式

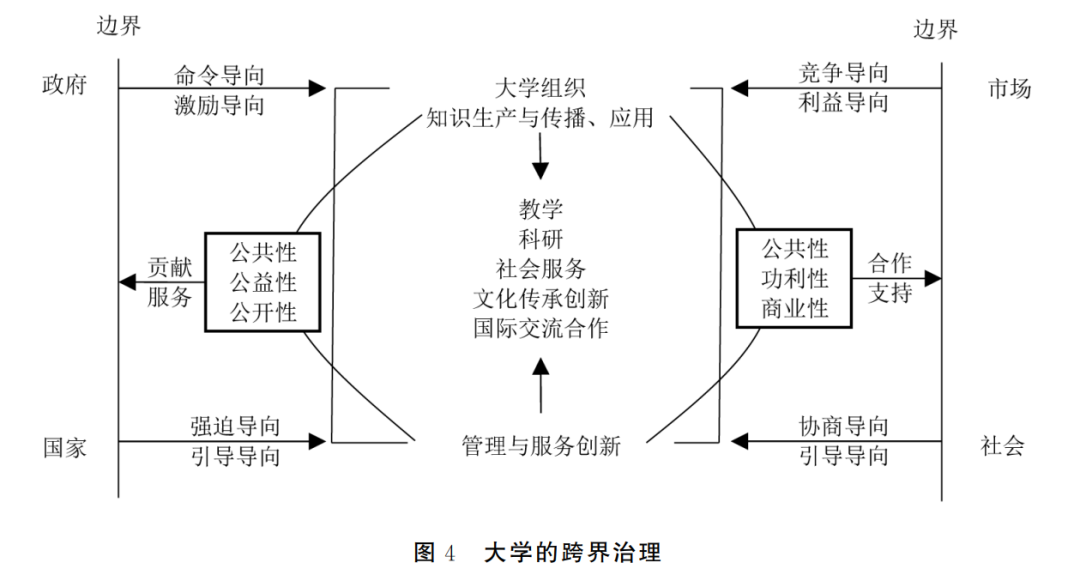

根据组织边界的渗透性与组织创新活力之间的关系,大学跨界治理是一个围绕知识生产、创新、传播与应用的系统过程,在此过程中,大学发挥着主导作用,大学与政府、市场、社会、企业等相关利益主体根据问题导向(包括区域需求、国家战略需求和全球共同议题)与创新需求进行跨学科研究和创新活动。在实践中,大学跨界治理呈现出以下一些鲜明的特征(见图4):大学作为一个开放的知识创新系统,在跨越边界的知识创新过程中始终处于中心地位并发挥着主导作用。当下大学组织的边界已不再固守于内部,而是不断融通于政府、市场和社会之间,并与之形成始终围绕知识而进行跨界行动的互动共生关系。在此阶段,尽管大学的教学、科研、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职能并没有改变,但大学知识生产的属性却在不断发生位移。一方面,更加强调知识的公共性、公益性和公开性,强调大学知识生产对于国家、市场、社会需求的贡献与服务,强调公众参与和区域可持续发展。事实上,在区域创新集群的知识活动中,区域生成的知识越多,越倾向于积极地分享知识;区域分享的知识越多,越能够有活力地使用知识。[13]另一方面,也更加强调知识的公共性、功利性和商业性,大学的知识生产由学科情境转向应用情境和适应情境,坚持问题导向和需求导向,注重大学与大学之间、大学与政府、社会、市场、区域、企业等之间的跨界合作与整合。大学通过合作研究、咨询合同、合同研究、知识产权等多种途径服务区域创新活动,并由此获得更多的资源与经费。

大学创新创业生态系统的形成并不是一蹴而就的,需要从生产集群、研发集群演进到创新集群。创新集群的演进需要发展创新网络关系,将知识生产与研发、创新应用与扩散活动连接起来,并通过大学这一跨界领导者将政府、社会、市场、企业、研发机构、公众等利益相关者相连接,将知识的生产、创造、应用和扩散在创新网络关系的互动中实现增值链的价值整合。例如,美国研究型大学不仅是区域创新体系的关键参与者,也因其桥梁作用而成为连接学术界、产业界和政府这一创新体系的枢纽,成为学术综合发现和商业化创新网络的中心。在知识溢出形成的区域创新体系中,大学与政府机构、研发机构、科技园区、实验室、非营利性研究部门等共同构成了知识生产和应用的创新系统。在这一创新系统中,研究型大学通过组织跨学科教学与研究、跨机构合作等方式来协调学术界、产业界与政府的关系,在聚合知识的同时,不断扩大知识溢出范围和应用效率,进而不断增强自身的区域创新影响力和核心竞争力。这种区域创新体系的表现形式包括大学自主衍生企业或孵化公司、技术转移与知识的商业化、知识溢出与文化社会资本等。研究表明,2001-2013年美国大学衍生企业的创办数量平均每年增长4%,且这些衍生企业往往就创建在大学周边,为当地的经济发展作出了直接贡献。2009-2013年,接近78%的美国大学衍生企业的大部分业务在其所在州进行。对于这些新创的衍生企业而言,研究型大学为其提供了充足的高技能人才、正式或非正式的技术支持、专门的设备以及专家的指导等。[14]此外,欧文-斯密斯在考察了获得美国联邦政府研发资金最多的110所研究型大学和五个产业集群的684家高科技企业之间的合作关系后指出,47.2%的研究型大学与两个或两个以上的产业建立了正式的合作关系;几乎所有的研究型大学均与这些产业建立了基于人员流动的非正式合作关系。[15]如此,通过连接多个产业的前沿领域和创办衍生企业,研究型大学在区域创新体系中作为跨越边界领导者的核心作用越来越突显。

超学科研究的开展坚持以解决复杂性现实问题为逻辑起点,强调学科与社会之间的互动共生[16],旨在围绕某个应用领域或学术兴趣建立起持久的协同创新机制。例如,德国卓越大学坚持以“卓越集群”建设为重点,在实践中,“卓越集群”打破了传统以单一学科各自发展的弊端,采取鼓励多元参与的基本发展思路,由不同学科的研究者共同组建协同攻关研究团队,通过跨界整合大学内外部的多样性资源及其在创新网络上的不断流动,推动不同院系教师的交流和合作,包括大学内部各院系(部门)之间的合作,大学与大学之间的合作,大学与政府、社会、企业等跨越公共机构、非营利组织、营利组织之间的合作等,通过影响、引导和参与其创新创业活动,重塑大学及其他组织的边界,并重新配置不同组织、不同部门之间的资源,从而推动它们由满足市场需求和区域需求而谋求更多的创新协同。正是由于“卓越集群”瞄准的是重大的、前沿的、国际领先的研究议题,采用“研究领域”的运作方式,因而在创新实践中更有利于整合学科知识,在一定程度上反哺学科,增强了学科本身的实力与竞争力。[17]德国科学组织联盟就认为,创新活动主要发生在教育、科学和经济活动的网络化过程中,而实现科学卓越的竞争也只能发生在科学领域的具体工作组合中,且必须包括大学与院系之外的所有科研组织,通过建立基于问题的科学集群,把区域作为重点单元来发展。[18]

3.跨界治理中保持大学与学术的自主性

大学组织在外部环境的影响下不断发展变迁,但无论怎么变化,都要保持大学的组织边界,保持大学与学术的独立性。无论是从中世纪大学到柏林大学的转变,还是从柏林大学到美国研究型大学的转变,都是在不断地重塑大学与外部环境的关系。在重塑的过程中,大学的开放性在不断增强,但大学始终保持办学自主与学术自主。

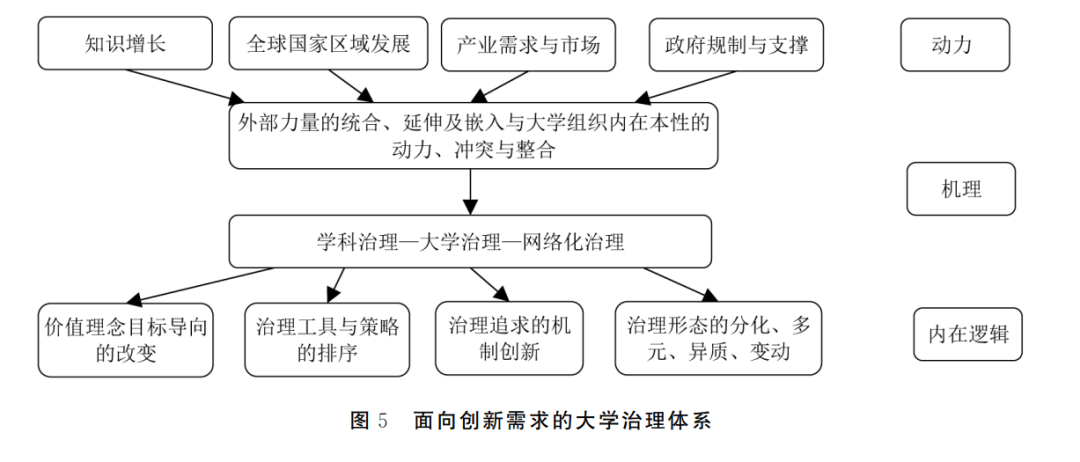

面向知识创新的大学治理,将在保持大学治理自主性的基础上,与全球、国家、区域的政府、市场、社会、企业、公众等相关利益主体形成更紧密的联系,治理的网络化和复杂化也将更加显著。为此,就要重新思考影响大学治理的关键要素,重塑面向创新实践活动的大学治理体系(见图5)。即其面向知识创新的内在动力机制依然受到知识增长的主要影响,但除了这一内在主导因素外,外部的利益相关者也日益被卷入其中,包括市场驱动(技术变革与产业升级对大学的影响)、政府驱动(法律政策的规制、财政经费的支持与引导)和社会驱动(扩大入学机会与学科区域化诉求)等,如此就带来在大学治理中外部力量的统合、延伸、嵌入与大学组织内在本性的动力、冲突、整合之间的张力。

知识中心的复杂网络化治理模式的形成过程也是大学跨界治理内在逻辑体系的重塑过程,具体包括:第一,价值理念目标导向的改变。大学不仅要承担教学、科研、社会服务的职能,还要为知识创新提供原动力,主动融入并引领科技与经济社会发展。第二,治理工具与策略的重新排序。随着高等教育规模的不断扩大以及信息化、数字化和智能化的不断推进,大学治理工具的选择范围更大,能够依赖的大学治理策略也越来越多,因而大学治理的工具与策略发生了位移,需要同时兼顾不同治理手段和治理方式。大学应在充分尊重以学者、教师为代表的学术权力的同时,依靠行政管理队伍的专业化和职业化优势,并借助技术的强大力量不断推动大学治理效率的提升。第三,治理机制的创新。面向知识创新的大学治理,必须突破单一学科的藩篱,将治理的视野置于更为广阔的空间,创新大学治理的体制机制,坚持问题导向和需求导向,通过跨学科研究中心、科技园区建设、虚拟研究实验室、利益联盟、第三方中介组织机构、基金会组织等各类营利性、非营利性组织以及研发机构,将大学与政府、市场、社会、企业等利益相关者相连接,通过各种正式或非正式的创新创业活动,使之都能有效参与大学治理实践,由以往强调大学内部的静态治理走向动态调整,通过不同利益主体的有效参与、沟通、协商、合作、博弈、妥协,真正实现由大学主导的知识创新活动的跨界治理。第四,治理形态的多元、分化、异质和变动。面向知识创新需求的治理,因其与政治、经济、社会、文化、科技、人口等之间的关系更加密切,涉及的利益群体更加多元、异质,因此大学治理实践必须综合考虑大学组织的多重属性,并根据大学治理实践的具体情境、历史传统和现实条件,采取适宜的治理方式。事实上,现代大学治理混合了学术治理、科层治理、企业化治理,而且随着技术的不断渗透,基于数据的治理、程序智能等均会对大学治理带来新的影响,也会进一步重塑大学治理形态[19],大学治理的网络化、复杂化趋势将更加凸显。

参考文献:

[1]伯顿·R·克拉克. 高等教育系统——学术组织的跨国研究[M]. 王承绪,徐辉,殷企平等,译. 杭州:杭州大学出版社,1994:11-12.[2]迈克尔·吉本斯,卡米耶·利摩日,黑尔佳·诺沃提尼,等. 知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学[M]. 陈洪捷,沈文钦等,译. 北京:北京大学出版社,2011:3-4.

[3]STOKES E D. Pasteur’s Quadrant:Basic Science and Technological Innovation[M]. Washington D.C.:Brookings Institution Press,1997:73.

[4]PROENZA M L. Relevance,Connectivity,and Productivity:Three Paths to Innovation in Higher Education[J]. Innovations:Technology,Governance,Globalization,2010,(Spring):3-11.

[5]王雁,孔寒冰,王沛民. 两次学术革命与大学的两次转型[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2005,(3):162-167.

[6]亨利·埃茨科维兹. 国家创新模式:大学、产业、政府“三螺旋”创新战略[M]. 周春彦,译. 北京:东方出版社,2014:56.

[7]FETTERS M,GREENE P,RICE M,et al. The Development of University-based Entrepreneurship Ecosystems:Global Practices[M]. Northampton,MA:Edward Elgar,2010:2.

[8]胡娟. 从学者治理、学校治理到学术治理——高等教育普及化时代的研究型大学治理[J]. 复旦教育论坛,2021,(1):38-44.

[9]刘小强,蒋喜锋. 论世界一流大学建设的“学科模式”和“中心模式”——“双一流”首轮建设期满之际的反思[J]. 中国高教研究,2020,(10):27-33.

[10]刘祺. 跨界治理理论与数字政府建设[J]. 理论与改革,2020,(4):116-125.

[11]余亚梅,唐贤兴. 组织边界与跨界治理:一个重新理解政策能力的新视角[J]. 行政论坛,2020,(5):52-58.

[12]李立国. 大学治理的制度逻辑:融通“大学之制”与“大学之治”[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2021,(3):1-13.

[13]KONGRAE L. Circulative Linkages of Regional Knowledge Activities:Empirical Evidence from the Korean Case[J]. Perspectives on Global Development & Technology,2003,2(2):237-254.

[14]SÁ C M,KRETZ A J. The Entrepreneurship Movement and the University[M]. New York:Palgrave Macmillan,2015:37.

[15]OWEN-SMITH J. Research Universities and the Public Good:Discovery for an Uncertain Future[M]. Stanford:Stanford University Press,2018:134-135.

[16]张海生,张瑜. 多学科交叉融合新工科人才培养的现实问题与发展策略[J]. 重庆高教研究,2019,(6):81-93.

[17]陈洪捷,巫锐. “集群”还是“学科”:德国卓越大学建设的启示[J]. 江苏高教,2020,(2):1-8.

[18]Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Wachstum Braucht Wissenschaft:Bildung und Forschung Bilden Basis und Motor Wirtschaftlicher und Sozialer Innovation[EB/OL]. https://www.hrk.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Allianz.pdf.[19]张海生. 智能技术赋能下的大学治理形态变革[J]. 高校教育管理,2021,(5):46-54.

原文载于《高等教育研究》2021年第12期